《我与芦花共成长》课程实施第二年了,由最初的摸索到日趋成熟,已经完全融入到了芦花校园文化之中。秋季是芦花的季节,芦花不仅仅作为生活的点缀,也成为了一种学科融合教育第切入点。芦花,一种极其普通的植物,既不是新材料,也不是新技术,更不是名花异草,这课程方该怎么走下去?一年的实践,已经积累了一定的案例,以及探索出新的发展方向。

从学校最初的设想,她应是一门集文化、科普与实践体验于一身,整合各个学科的知识,以芦花为载体,探索芦花的科学性与人文性因素,通过学习和实践活动,提高科学素养和人文素养的课程。

芦花又是季节性强的植物,秋季芦花飘絮,适合观赏和采集,也适合以芦花为原料的各种实践。同时,芦花课程也注重学生的成长,因此,构建课程框架时综合各方面因素,在课程中融入科技培养因素,适当开展科技实践活动。

看看我们的课题。

1.初识芦花:非专业人员很容易把一些其他禾本科植物与芦花混淆, 我们通过课程实施,让同学们认识真正第芦花是什么样子。

2.从芦苇了解生物学上的分类。通过课程了解生物界的界、门、纲、目、科、属、种等分类层级。

3.芦苇的生态价。了解芦苇是怎样实现 调节气候、净化水质、提供生物栖息等生态功能的。

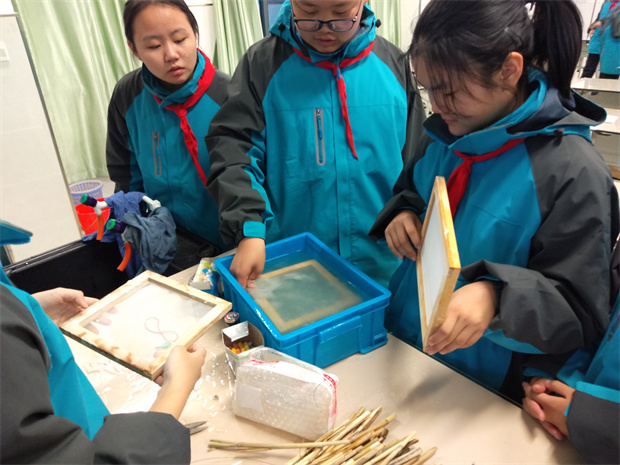

4.芦苇的应用价值,了解芦苇工艺制品、造纸、饲料加工、菌菇栽培等经济应用

5芦花靴 草靰鞡,看中华文化的地域差异

6.唢呐及其发声原理(唢呐的发声、音调变化机制、哨片制作)

7《诗经.蒹葭》,通过诗经了解中华文化的历史,了解诗经第比兴手法,并通过一曲《在水一方》,认识到诗经仍然以某种方式影响着现代中国人。

8. 万人挑战赛之历史车轮。通过一则比赛的介绍,管窥科技活动。

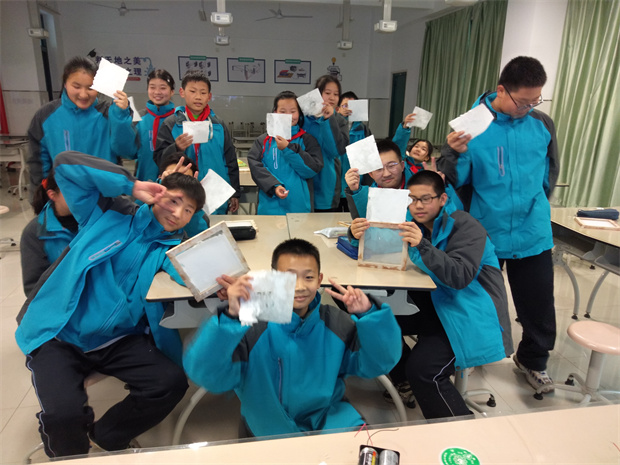

此外,我们还设置了重在体验的造纸、制作唢呐哨片活动。

单看本学期的课题,是不是具有挑战性啊?这是哪一学科能够应承的?成长的不只是学生,还有老师自己。学生们在考核中,有的用芦苇制作了模型,有的画了芦苇为题材第画,也有的作了诗。

下一学期本不是芦花第季节,我们将放一部分课时用于科技创新活动和科技挑战活动。

撰稿:李向南 摄影:李向南 审核:魏兆东

|

|