虎踞龙盘之地 齐话“文言共生”

文言共生,语文同享。

3月8日,在这个全世界女神们共庆的日子里,语文组四位微胖界美女齐赴六朝古都南京,参加初中古诗文教学专题研讨会。

本次活动主要由我校特聘专家徐杰老师牵头,全国中小学经典阅读与推广课题组和全国价值阅读推广中心主办,特邀“本色语文﹒共生教学”的理念倡导者、全国著名特级教师黄厚江,以及特级教师肖培东、吴丹青、叶映峰、徐杰,青年教师刘铁梅等教学一线名师执教古诗文研讨课。研讨课课型丰富、教师虽风格各异,但都以“言”读“文”,给学生以传统文化与精神的熏陶,实现了古诗文教学中“言”与“文”的共生。这次研讨活动也让我们近距离感受到了名师的风采与魅力。

古诗文是中华文化的瑰宝,学生学习和继承这些文化遗产,可以提升学生们的思想境界和人格,具有巨大的教育作用。进入初中以后,学生对古诗文有了自己独立的理解和想法。然而在教学过程中,目前文言文教学的现状却普遍存在诸多问题,典型的就是有言而无文,老师上课是字字落实,句句串讲,或是文言知识泛滥。更有甚者,上课就是读读译文或播放PPT。老师们也很困惑,怎样才能激发学生学习古诗文学习的兴趣呢?

那么该如何有效地进行古诗词教学呢?

大家黄厚江老师提出:初中文言教学教师绝不能串讲。他认为,教师的串讲会极大地扼杀学生学习文言的积极性,是对资源的最大的浪费,书中的注释已经够丰富,教师也很难有真正的串讲实力。他主张教师应该引导学生充分利用书本的注释、根据上下文语境自己翻译文意,教师教学的重心要放在引导学生抓住“言”去读“文”,以读和体验为主,以分析欣赏为主,抓住具体词句进入诗歌的意境中,诗人的情感中。不串讲不等于不讲,老师应讲重点、考点,通过问题引领来实现言和文的融合,在适合的活动中有层次地推进学习。

杭州师大讲席教授、特级教师吴丹青的古诗文课,为我们提供了一种古诗文教学的方式——听写猜读,以诗解诗。

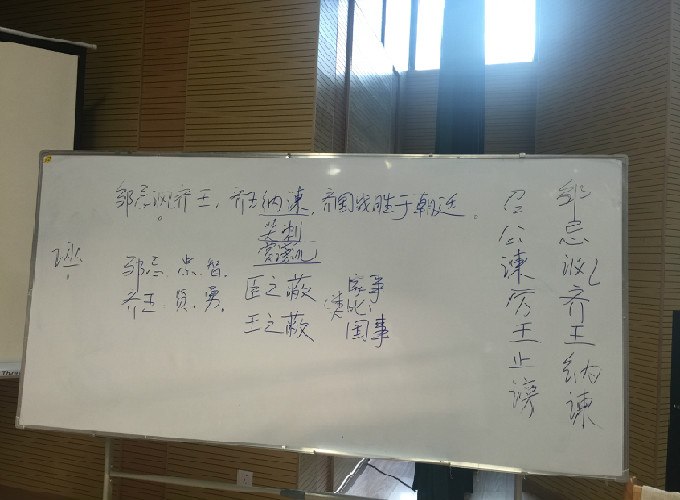

她的课堂内容是陶渊明的《归田园居》组诗作品的第三首。课堂一开始,吴老师首先朗读了这首诗,同时让同学们跟着写出这首诗,还请出两位同学到黑板前写下这首诗。随后,吴老师对黑板上诗中出现的错别字进行了纠正,并让学生说出写出这些错别字的想法,随后她还解释了为什么要纠正。“晨兴理荒秽,带月荷锄归。这句诗中的‘带’字,我看同学们有的写成了‘戴’,也有同学写成了‘待’,请大家说说原因。”吴老师说。有同学说,写成“戴”是可能作者很辛苦,披星戴月;有同学说,“待”是等待的意思;也有同学说,“带”是带着月亮一起回家,有月亮陪伴的意思,很开心愉悦……吴老师解释说,大家可以根据陶渊明这个人的特点来理解这首诗,陶渊明本身就是一个很自由洒脱、与当时的官场格格不入的人,那可能用“带”字就更合适了。吴老师还说,本身《归田园居》是陶渊明组诗作品,一共有五首,今天上课学习的是第三首,如果想要深刻理解的话,还要将前两首都要了解。最后,吴老师让同学们根据理解,用最快的速度背诵了这首诗。

现如今,在呼唤传统文化回归、增强国人文化自信的背景下,作为中华传统文化最典型的载体之一的古诗文已经得到越来越多的重视,央视“诗词大会”的成功即是印证。诗词的审美价值、诗词的“言志”与“抒情”、诗词来源于生活、诗词的教育意义等都具有现代意义。古诗文不仅可以提升我们的语言表达能力,还能丰富人类的精神世界。如屈原、陶渊明、李白、杜甫、苏轼、辛弃疾等6位诗人,就提供了6种精彩的人生范式。他们都以高远的人生追求超越了实际处境,丰富了人类的精神世界。

生活需要苟且,更需要慕雅,教学亦然。

|

|